L’association entre intelligence artificielle et robotique est en réalité une évolution naturelle, logique, presque incontournable. D’un côté, l’IA joue le rôle d’un véritable « cerveau ». Grâce à elle, les robots ne se contentent plus d’exécuter des ordres simples et répétitifs : ils sont capables d’analyser des données, de reconnaître des objets, des sons ou des visages, et même d’apprendre de leurs expériences pour s’adapter à de nouvelles situations, à un environnement mouvant. C’est ce qui leur donne une forme d’intelligence pratique, proche de la façon dont nous, humains, réfléchissons et prenons des décisions. Mais sans un « corps », ces capacités resteraient limitées au monde virtuel. C’est là que la robotique intervient, en offrant à l’IA des capteurs pour percevoir l’environnement, des moteurs pour se déplacer, des bras pour manipuler des objets ou encore des systèmes de locomotion pour explorer des terrains variés. En d’autres termes, la robotique donne une présence physique à l’intelligence artificielle.

En combinant ces deux dimensions, on obtient des machines qui ne sont plus simplement intelligentes dans l’abstrait, ni purement mécaniques dans leurs actions. Elles deviennent capables de réfléchir et d’agir, de percevoir et d’interagir. C’est cette complémentarité qui ouvre la voie à des robots capables d’assister les personnes âgées, de travailler dans des environnements dangereux, d’explorer des planètes lointaines ou encore d’optimiser la logistique dans nos villes. L’IA et la robotique, en s’unissant, rapprochent la technologie d’un idéal longtemps imaginé dans la science-fiction : des robots réellement autonomes, utiles et profondément intégrés à notre quotidien.

Ce mariage entre matière et cognition ouvre un champ d'opportunités vertigineux, tout en soulevant des défis technologiques, éthiques et sociaux majeurs. Pour comprendre les promesses de cette union, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement la robotique, les contraintes spécifiques qu'elle impose à l'intégration de l'IA, et les synergies profondes que cette convergence permet.

Plutôt que de vous donner une énième définition de la robotique, nous nous baserons sur celle donnée par l’Inria : “la robotique concerne les techniques permettant de doter des machines de capacités de perception et d'action afin d'effectuer des tâches de manière autonome et ce même dans un environnement changeant”.

S’il est facile de s’accorder sur cette définition, les machines, que nous appelons "robots", peuvent prendre une multitude de formes et remplir des fonctions très variées. Pour nous aligner sur ce que sont les robots, voici une typologie détaillée des principales catégories de robots :

Pour retrouver la première trace d’un robot, il faut remonter jusqu’en 1954. Cette année-là, George Devol créa Unimate, le tout premier robot à commande numérique et programmable. Ce robot constitue les fondements de l’industrie robotique moderne.

Ces robots sont les pionniers de la robotique moderne. Présents depuis les années 1960 dans les usines automobiles notamment, ils exécutent avec une précision redoutable des tâches répétitives : soudure, peinture, assemblage, emballage. Ces technologies ont évolué et sont toujours d’actualité, puisqu’on les retrouve massivement dans les megafactories de Tesla par exemple.

Leur architecture mécanique repose sur une série d'articulations motorisées, plusieurs axes de mouvements et leur programmation s'effectue historiquement via des scripts déterministes. Aujourd’hui, ils peuvent également être pilotés via de l’IA qui leur permet d’observer et contextualiser, notamment grâce à la vision par ordinateur.

Apparus plus récemment, les cobots, pour robots collaboratifs, sont conçus pour interagir directement avec les humains dans un environnement de travail partagé.

Ils sont globalement plus sûrs puisque capables de réagir à l'imprévu : une main humaine qui s'approche, un changement de cadence, une anomalie dans le processus. L’objectif étant d’optimiser la productivité sans mettre en danger la vie humaine.

Ils sont également plus flexibles, et peuvent être reprogrammés rapidement pour s'adapter à des séries de production plus courtes.

.webp)

Les robots ne se sont pas cantonnés au milieu industriel, cela fait belle lurette que certains d’entre eux ont quitté les chaînes de production.

On les retrouve notamment dans certains blocs opératoires, les plus avancés. Des robots comme le système da Vinci assistent les chirurgiens en apportant une précision millimétrique. Ils traduisent les gestes du praticien en mouvements filtrés, stabilisés et miniaturisés. Ici, l'IA peut aider à prédire les risques, à ajuster les trajectoires ou à détecter les tissus cibles.

Autre intérêt, les opérations à distance. Grâce aux robots chirurgiens, il est maintenant possible de se faire opérer par un praticien situé à l’autre bout de la planète.

Ceux là aussi sont sortis du milieu industriel et se trouvent aujourd’hui dans nos chaumières. Ces robots savent aspirer, laver, tondre, cuisiner et globalement vous assister dans vos tâches du quotidien et autres corvées ménagères. Cette branche de la robotique offre des solutions pratiques et accessibles aux particuliers.

Leurs fonctionnements reposent de plus en plus sur des technologies intelligentes, comme la navigation, la reconnaissance vocale ou la personnalisation des routines.

Nous trouvons également des robots nous assistant en dehors de nos foyers. Dans les hôtels, les centres commerciaux ou les hôpitaux, des robots nous accueillent, nous guident, nous transportent, voire nous divertissent (surtout quand ils font face à une situation qu’ils ne savent pas vraiment gérer).

Ils doivent savoir interpréter les intentions humaines pour ne pas se montrer intrusifs. Une fois l’interaction engagée, pour offrir une expérience proche d’une interaction humaine, il doivent être capable de comprendre et animer une discussion naturelle. Pour cela des technologies de vision par ordinateur couplé à du NLP sont essentielles.

S’ils ont tendance à pulluler ces dernières années, le premier robot humanoïde a été conçu en 1973 par l’université japonaise de Waseda. Wabot-1, de son nom, était le tout premier robot bipède capable de marcher. Depuis, ils ont bien évolué. De Nao à Sofia, en passant par les modèles Optimus de Tesla, ces robots ressemblent de plus en plus aux humains, prenant même leur faciès comme c’est le cas de Sophia.

Si leurs applications concrètes semblent encore limitées, leur potentiel symbolique et interactif est immense. Certains orientent leurs efforts sur l’interaction sociale, comme Pepper, tandis que d’autres développent leurs capacités physiques comme le robot Atlas de Boston Dynamics.

Si l’on descend de plusieurs ordres de grandeur concernant leur taille, nous retrouvons une autre catégorie de robots : les micro et nano-robots. Comme les robots humanoïdes, ils sont bio-inspirés, faisant penser à des micro-organismes.

Ces robots miniaturisés à l’extrême trouvent bien des applications, principalement dans les domaines médical et de la défense. Ils sont notamment conçus pour intervenir dans les tissus biologiques, administrer des médicaments de façon ciblée ou réaliser des diagnostics intracellulaires. Ils ouvrent la voie à une médecine personnalisée, précise et proactive.

Il existe enfin une dernière typologie de robots, que l’on retrouve dans les entrepôts, les exploitations agricoles ou les chantiers. Ce sont des robots autonomes qui naviguent librement dans leur environnement sans rails ni balises, grâce à des capteurs, du SLAM (localisation et cartographie simultanées) et de l'apprentissage automatique.

Ils peuvent aussi bien livrer des colis, inspecter des infrastructures, surveiller des zones dangereuses, intervenir dans des environnements accidentés voire même vous transporter à travers les plus grandes villes du monde.

En énumérant ces différentes catégories de robots, il est plus facile d’illustrer la diversité de la robotique. Loin d’être une technologie unique, la robotique est un écosystème complexe, où l'IA joue, déjà, un rôle central pour doter ces machines si particulières de flexibilité, de capacités d’adaptation et d’autonomie.

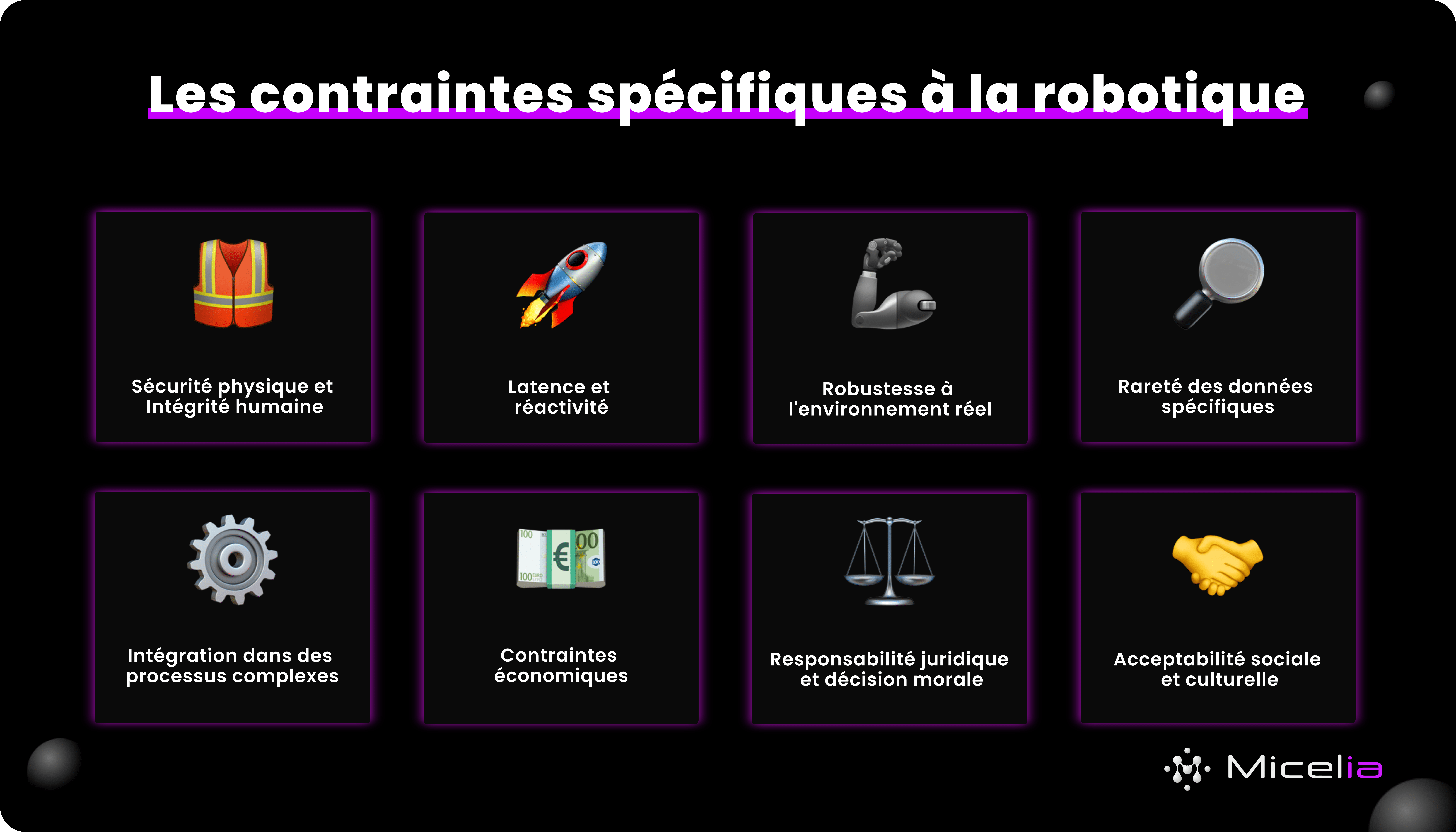

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes robotiques n'est pas triviale. Elle se heurte à des contraintes spécifiques, liées à la nature même des robots et de leurs tâches cibles. Ces derniers interagissent avec le monde physique, notamment les êtres humains, et opèrent dans des environnements parfois chaotiques.

Pour mieux comprendre pourquoi l’intégration de l’IA dans les robots est un défi, il faut avant tout comprendre quelles sont les contraintes inhérentes à cette industrie, aux tâches visées et au fonctionnement des robots. Voici une liste, probablement pas exhaustive, des principales contraintes connues.

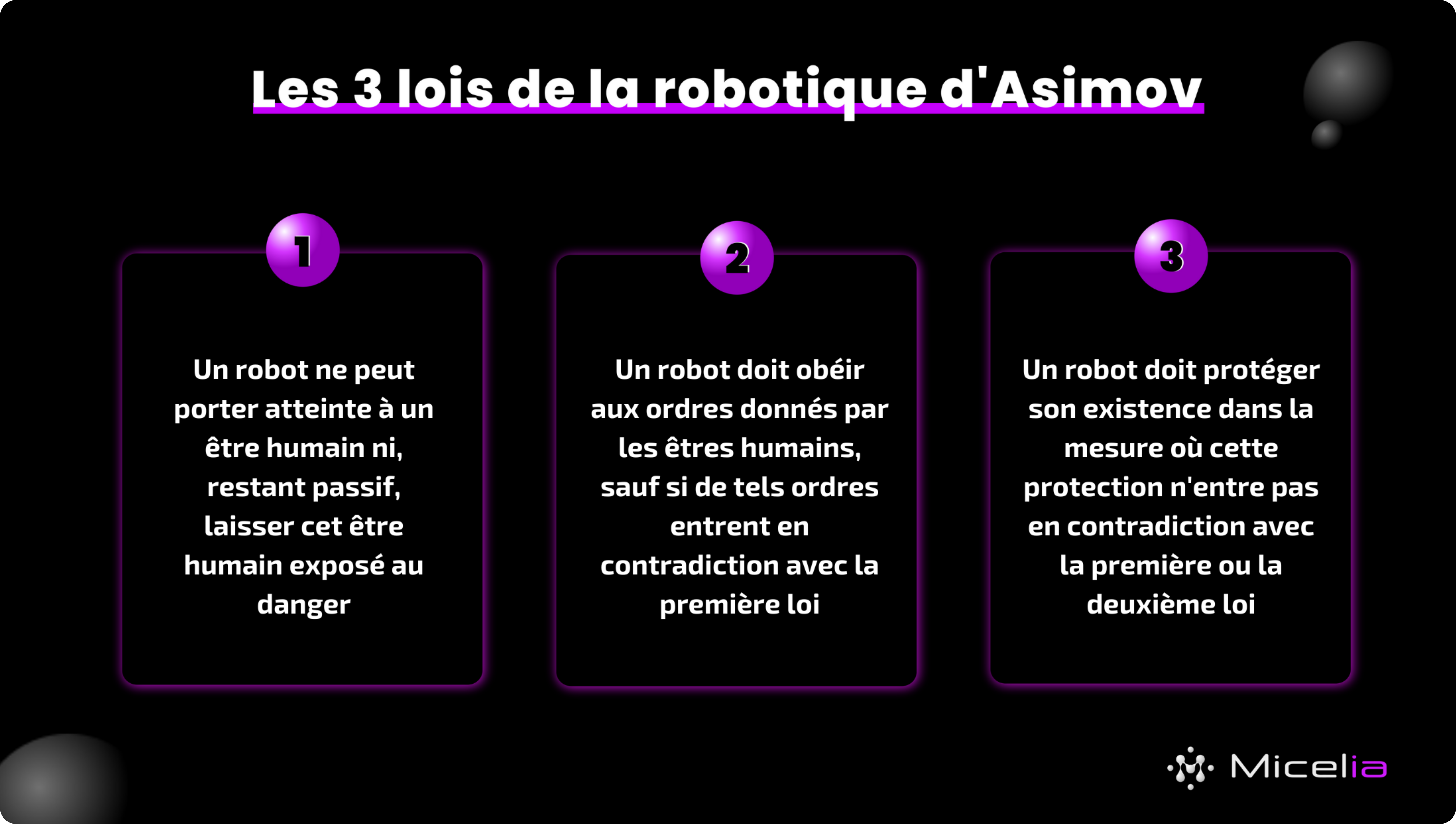

Comme le dit la première loi robotique théorisé par Isaac Asimov, “un robot ne peut porter atteinte à un être humain”. S’il s’agissait d’une approche fictive, la règle n’en reste pas moins vraie dans la réalité et représente une véritable contrainte.

L'IA ne doit jamais prendre de décision qui mette en danger la vie ou la santé humaine. Cela impose des couches de supervision, des redondances, des limites strictes sur la force, la vitesse ou les trajectoires. En effet, dans un environnement où l’humain côtoie des robots, si l’un d’eux vient à dysfonctionner, il pourrait heurter, écraser, blesser voire tuer un opérateur humain.

En fonction de sa tâche, un robot doit réagir en temps réel à des stimuli sensoriels et autres événements, le plus spontanément possible. Pour faire aussi bien que l’humain, en termes de réactivité, la latence ne doit pas excéder la seconde (voire moins). Cet ordre de grandeur s’applique à des cas d’usage de robotique sociale. Dans un cadre industriel, les cadences sont bien plus élevées et une latence de quelques millisecondes pourrait même s’avérer catastrophique. Face à cela, impossible d’imaginer un déploiement dans le cloud, seule une IA embarquée peut réellement fonctionner en temps réel. De plus, l'IA embarquée doit donc être optimisée, parfois quantifiée, pour tourner sur du matériel contraint (GPU embarqués, processeurs basse consommation).

Faire fonctionner un robot dans un environnement stable, comme un laboratoire, reste relativement simple. Tout est contrôlé, rien ne varie.

Toutefois, ce n’est pas la même histoire lorsqu’il s’agit de le faire fonctionner dans l’environnement réel : poussières, bruits parasites, variations lumineuses, surfaces irrégulières, événements imprévisibles. Le monde réel est bien moins prévisible, la perception et la contextualisation sont donc des défis permanents.

Les modèles d’IA permettant aux robots d’interagir doivent donc être suffisamment robustes et généralistes pour gérer des situations inédites et fonctionner malgré les reflets, les occlusions ou les vibrations par exemple.

Chaque tâche robotique est assez spécifique, or qui dit tâche spécifique dit forcément données spécifiques. L’entraînement d’une IA pour une application robotique nécessite donc ses propres données : vidéos, capteurs, annotations.

Or si le coût du "data labelling" représente souvent un coût substantiel dans un projet IA, cela est d’autant plus vrai quand les données sont rares. De plus, dans le cas de la robotique, les jeux de données doivent être représentatifs et exhaustifs puisque les situations imprévues sont nombreuses.

Il est coutume d’avoir recours à des stratégies d’apprentissage permettant d’en limiter le coût comme le transfert d'apprentissage, la simulation, ou l'apprentissage par renforcement.

Un robot, qu’il soit intelligent ou non, ne fonctionne pas de manière isolée. Il s'intègre dans un environnement, un écosystème plus global comme une chaîne logistique, un ERP, ou un système de production existant.

Or pour opérer dans un écosystème complexe, il doit pouvoir percevoir et communiquer pour interagir concrètement et efficacement avec les différentes composantes dudit écosystème. Il doit par exemple s’interfacer avec les systèmes d'information, appliquer les règles métier, interagir avec les opérateurs et les superviseurs.

La robotique, de base, cela coûte cher, qu’elle soit intelligente ou non. Le bras robotisé le plus accessible du marché coûte déjà plusieurs milliers d’euros. Et c’est plutôt logique lorsque l’on décompose le produit fini. Le matériel, le développement logiciel, la maintenance, la formation… chaque brique a un coût.

Face à ce constat, l'intégration de l'IA n'est acceptable que si elle apporte un gain mesurable que ce soit sur la productivité, la qualité, la flexibilité ou la sécurité.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans la robotique ne soulève pas seulement des avancées techniques, mais aussi des questions juridiques complexes.

L’une des principales contraintes concerne la responsabilité en cas d’accident. Si un robot intelligent cause un dommage, par exemple lors d’une mauvaise décision de conduite, d’une erreur de manipulation ou d’un dysfonctionnement imprévu, qui doit en répondre ? Est-ce l’utilisateur, qui a activé ou supervisé la machine ? L’ingénieur, qui a conçu les algorithmes d’IA ? Le fabricant, qui a assemblé et commercialisé le robot ? Ou bien le robot lui-même, ce qui impliquerait de lui reconnaître une forme de personnalité juridique, un débat encore très controversé ?

Pour l’instant, la législation peine à suivre le rythme de l’innovation, et l’absence de cadre clair freine à son tour le déploiement de ces technologies. Cette question de la responsabilité reste donc un enjeu central, à la croisée du droit, de l’éthique et de la technologie.

Un robot doté d'une IA avancée peut être perçu comme une menace, une curiosité, ou un outil libérateur. Il est toutefois d’imaginer quelque chose de parfaitement consensuel tant les imaginaires et les perceptions individuelles diffèrent. Certains peuvent voir un robot intelligent et l’identifier au gentil Wall-E quand d’autres verront un T800.

Son apparence, son comportement, sa capacité d'interaction doivent être pensés avec soin pour inspirer confiance, éviter tout phénomène de la vallée de l’étrange, ou uncanny valley en anglais, et créer une relation fonctionnelle voire sociale acceptable.

La richesse et la diversité de ces contraintes rappellent qu’intégrer de l’IA dans un robot, quel qu’il soit, n'est pas une chose aisée et qu’il est nécessaire de bien les appréhender pour concevoir un système robotique fiable, utile et durable.

Si il existe des contraintes freinant l’association de l’IA et de la robotique, elles ne représentent aucunement des barrières infranchissables, d’autant plus lorsque l’on s’intéresse aux conséquences positives d’une telle alliance.

Comme nous l’avons expliqué plus tôt dans cet article, la synergie entre l’intelligence artificielle et la robotique est aussi naturelle que logique, voire symbiotique. Quand l’IA donne un “cerveau” aux robots, ceux-ci offrent à l’IA un corps. Mais ce n’est pas tout loin de là.

Dans cette partie nous allons nous intéresser aux bénéfices que l’IA apportent à l’industrie de la robotique.

Les bras robotiques et premiers robots humanoïdes ressemblaient plutôt à des automates, des machines reproduisant des actions sans tenir compte du contexte et de leur environnement.

En intégrant différents capteurs, génèrent des données exploitées par différentes technologies IA (basées sur de la vision par ordinateur, du traitement du signal, du traitement du langage naturel notamment), nous donnons aux robots la capacité de percevoir leur environnement. Un robot peut ainsi détecter un objet, estimer sa position en 3D, comprendre une commande vocale ou lire une expression du visage. Il s’agit d’un premier niveau de cognition grâce à l’IA.

Nous pouvons également aller plus loin, et utiliser l’IA pour aider les robots à contextualiser, rendant possible l'adaptation en temps réel, la navigation sans balise ou l'interaction sociale.

L'IA amène une flexibilité inédite pour la robotique. Les robots ne sont plus cantonnés à exécuter des scripts codés en dur, extrêmement rigides.

Un premier degré de liberté fut introduit avec les arbres de décisions, mais ils restent très bornés et limitent les actions d’un robot à un champ d’actions et de décisions très restreints.

Avec l’avènement du Deep Learning et des méthodes d’apprentissage par renforcement, les robots peuvent aujourd’hui explorer différentes stratégies, s'adapter à des situations nouvelles, ou optimiser leurs actions en fonction d'un objectif global, défini par leurs concepteurs. En leur donnant un nouveau degré d’autonomie, nous ouvrons le champ des possibles tout en optimisant la phase d’apprentissage machine.

En Intelligence Artificielle, l’apprentissage continu réside dans le fait d’améliorer les performances d’un modèle en production, ou de le faire évoluer, en utilisant les données captées et exploitées durant la phase d’inférence.

En intégrant des modèles d’intelligence artificielle performants et en les associant à des pipelines de MLOps, un robot intelligent peut théoriquement s’améliorer dans le temps.

Son modèle d’IA récolte des données en continu et affine son apprentissage avec. Il continue d’apprendre de ses erreurs, comprend de nouvelles consignes, ou réalise de nouvelles tâches.

Pour résumer, cette approche permet aux modèles de s’adapter petit à petit aux nouvelles données sans perdre les connaissances acquises précédemment. Les systèmes d’apprentissage continu sont très flexibles et ils évoluent de concert avec les changements du monde réel.

Lorsque nous avons abordé les contraintes intrinsèques à la robotique, nous avons vu que l’entraînement des modèles d’IA pour les robots s’avère complexe, les données sont rares et compliquées à capter tandis que les cas de figures et situations imprévues sont légion.

Face à cela, plusieurs initiatives ont vu le jour comme Skild AI, Covariant ou NVIDIA Isaac. Elles prennent la forme de plateformes proposant des librairies, des frameworks et autres outils IA visant à créer des "cerveaux" robotiques réutilisables sur plusieurs robots cibles.

L'idée est de mutualiser l'intelligence, de transférer les compétences d'un robot à l'autre, et de permettre à toute une flotte de robots de partager leur expérience. Cela abaisse les coûts, accélère le déploiement, et crée une forme d'intelligence collective.

Si l’IA permet aux robots de mieux percevoir et contextualiser, elle fluidifie et améliore également l’interaction entre l’homme et la machine.

En exploitant les capteurs présents, l'IA permet aux robots de mieux comprendre les intentions, les émotions, les habitudes et autres actions humaines.

Cela favorise l'acceptabilité des robots dans les environnements sociaux, domestiques ou collaboratifs. Les robots ne sont plus perçus comme des machines froides, mais comme des partenaires adaptatifs. Une étape essentielle à l'avènement des assistants robotiques et autres robots sociaux.

Que ce soit par des approches d’apprentissage par renforcement, d’apprentissage continu, l’intelligence artificielle automatise le développement cognitif des robots. En intégrant des LLM dans des robots, ceux-ci seraient même capables de raisonner et de répondre à des problématiques complexes cognitivement parlant.

Les robots deviennent ainsi capables de comprendre un contexte, d’adapter et de planifier des actions, de coopérer avec d'autres agents ou systèmes informatiques. Cela élargit considérablement leur champ d'application.

En somme, l'IA donne aux robots les sens, la mémoire, la capacité d'apprendre et de décider. La robotique donne à l'IA un corps, une présence, une capacité d'agir dans le monde. Ensemble, elles incarnent une nouvelle ère de machines intelligentes au service des humains.

La start-up Covariant a développé une IA capable de doter des bras robotiques industriels de capacités d'apprentissage profond. Elle est utilisée par des géants de la logistique comme Knapp pour trier, saisir et déplacer des objets dans des entrepôts, même si leur forme ou leur position change d'une opération à l'autre.

Si les modalités d’apprentissage ne sont pas vraiment transparentes, nous pouvons aisément penser que les équipes de Covariant ont recours à leur cerveau mutualisé, permettant de capitaliser sur les apprentissage passés. Il est également possible qu’ils se basent sur de l’apprentissage continu et des approches few ou zero shot learning.

Source : https://covariant.ai

Les robots Spot de Boston Dynamics utilisent des algorithmes de vision par ordinateur et de planification de mouvement basés sur l'IA pour naviguer dans des environnements non structurés et mouvants. En présence d’humain, ses modèles IA lui permettent de les percevoir et d’éviter les collisions notamment.

Plus concrètement, Spot est aujourd’hui utilisé pour effectuer des rondes d'inspection, détecter des anomalies, ou opérer dans des zones dangereuses dans lesquelles les humains ne peuvent pas se rendre.

Source : https://www.bostondynamics.com

Le système chirurgical da Vinci, d’Intuitive, utilise l'IA pour améliorer la précision des gestes médicaux, réduire le temps opératoire et assister les chirurgiens dans leurs prises de décision. Le but étant d’offrir une chirurgie la moins invasive possible.

Pour cela, da Vinci s’appuie sur des données mises à disposition via une plateforme pensée pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. L’IA permet ainsi aux équipes de soins de comprendre et d’optimiser la performance chirurgicale comme jamais auparavant. Sur cette plateforme nous retrouvons différents modules d'analyse prédictive et de computer vision notamment.

Source : https://www.intuitive.com

A l’instar de ce que proposent Covariant et NVIDIA Issac, Skild AI propose un modèle unifié pour la robotique capable d'effectuer des milliers de tâches physiques, apprises par simulation puis transférées au monde réel. L'objectif est de créer des robots généralistes pouvant manipuler divers objets ou naviguer dans différents contextes.

Source : https://www.skild.ai

Voilà un exemple qui peut vous parler, puisque vous disposez peut-être de l’un de ces robots. Nous parlons bien sûr des robots aspirateurs.

La dernière génération de robots de la marque Roomba utilisent différents capteur de vision et le machine learning pour cartographier leur environnement, éviter les obstacles et optimiser leurs trajets. Ils apprennent les habitudes des utilisateurs pour proposer des routines adaptées.

Source : https://www.irobot.com

Digit, le robot bipède développé par Agility Robotics, est doté d'une IA qui lui permet de marcher dans des environnements urbains, de monter des escaliers ou de porter des colis. Ford l'a testé pour des livraisons à domicile, en complément de véhicules autonomes.

Enfin, comment aborder le sujet des robots bipèdes sans citer le robot Optimus de Tesla qui fait l’actualité ou le robot Atlas de Boston Dynamics, qui surclasse déjà bon nombre d’entre nous en acrobaties, gym et parkour.

Source : https://agilityrobotics.com

La robotique, nourrie par l'intelligence artificielle, entre dans une ère nouvelle : celle des machines capables de percevoir, comprendre, s'adapter et apprendre. Ce ne sont plus de simples automates aux gestes rigides, mais des partenaires techniques, des assistants sensibles, des extensions cognitives de l'intelligence humaine.

Cette convergence est une révolution silencieuse. Elle transforme nos usines, nos hôpitaux, nos foyers, nos villes. Elle soulève aussi des questions vertigineuses : quel rôle voulons-nous confier aux machines ? Quels garde-fous éthiques devons-nous ériger ? Jusqu'où doit aller l'autonomie d'un robot ?

Mais une chose est sûre : le duo IA-robotique n’est pas un horizon lointain, c’est une réalité en marche. Une danse fascinante entre le silicium et la pensée, entre la mécanique et la cognition, entre le rêve et le réel.

Pour les plus réticents et sceptiques, rassurez-vous, nous gardons une longueur d’avance. Pour preuve, un florilège des épreuves des Jeux Olympiques de la robotique en vidéo. Certains records du monde resteront l'apanage de l’humanité pour un bon bout de temps encore.